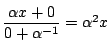

方程式は(5)で考える.

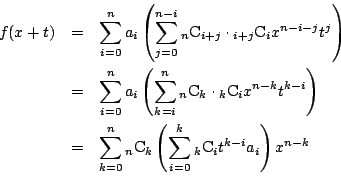

![]() は

は![]() に分解されるわけだが,

これらの作用に関する係数

に分解されるわけだが,

これらの作用に関する係数

耕介

そうか.

![]() の任意の要素で考えるよりも,

の任意の要素で考えるよりも,

![]() の要素でどのようになるかを確認した方が簡明です.

の要素でどのようになるかを確認した方が簡明です.

の場合.

の場合.![]() を

を

に置きかえ,

に置きかえ,

![]() をかければよい.

をかければよい.

したがって対応する![]() 次の行列は

次の行列は

の場合.

の場合. に置きかえればいい.

に置きかえればいい.

南海

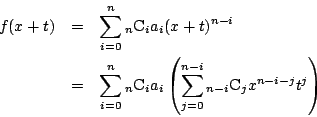

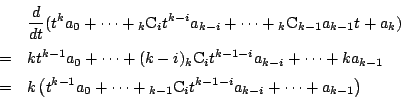

これに対応する微分作用素も決めておこう.

![]() のときの微分作用素の決め方と同様に考えればよい.

のときの微分作用素の決め方と同様に考えればよい.

上の

![]() の変換で

もとの

の変換で

もとの![]() に代入するのは

に代入するのは

耕介

ということは,![]() で微分して0となることが,

で微分して0となることが,

![]() と同値であるような,微分作用素

と同値であるような,微分作用素![]() は

は

南海

そう.そしてこれを対称に入れ替えて![]() が作られる.

が作られる.

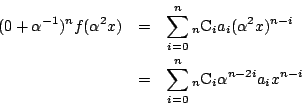

次に単項式

耕介

![]() であることが

であることが![]() 不変であることを意味するのは,

2次の場合と同じです.

微分作用素

不変であることを意味するのは,

2次の場合と同じです.

微分作用素![]() のどの項も,

単項式の操作としては

のどの項も,

単項式の操作としては![]() を

を![]() に置きかえるので,

に置きかえるので,

![]() は2増えます.

そこで,

は2増えます.

そこで,

![]() 個の変数の整式の集合

個の変数の整式の集合

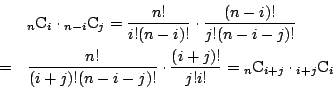

南海 ここで証明は出来ないが,次の2つが成り立つ.

耕介

すると,![]() の作用に関する方程式の不変式は,

やはり

の作用に関する方程式の不変式は,

やはり![]() の核になります.

2次の場合と同様にしていけば,

それぞれの次数に関する方程式の不変式が得られるのですか.

の核になります.

2次の場合と同様にしていけば,

それぞれの次数に関する方程式の不変式が得られるのですか.

南海 2の場合は比較的簡単であったが,次数が増えると急速に複雑になる. 3次4次の場合の結果のみ記しておこう.

4次の場合は判別式よりも低い次数で不変式が見つかる.

2次の単項式で![]() となるもの,

つまり

となるもの,

つまり![]() の基底は

の基底は

3次の単項式で![]() となるもの,

つまり

となるもの,

つまり![]() の基底は

の基底は

この2つが2次と3次の不変式で,これらで生成されたものが,

4次方程式の不変式である.ちなみに判別式![]() は

は

耕介 このようにして順にやっていくのは大変ではありませんか.

南海 そうだ. 次数が大きくなると,不変式は多くなり複雑になっていく.

2変数![]() 次の整式

次の整式![]() に対し,

に対し,

耕介

の作用での不変式ですね.

の作用での不変式ですね.

南海 そうだ.後に抽象代数学の旗手となった女性数学者の エミー・ネーター(Amalie Emmy Noether 1882〜1935)は, この2変数で4次の場合に不変式を調べ, 331個の不変式を書きだし,それらによってすべての不変式が書き表せる ことを証明し,ゴルダンのもとで1907年に学位論文としている.

耕介 すごいですね. でもきりがありませんね.

南海 不変式論は,このように具体的に構成する段階の中から, 新しい考え方をきりひらいていった. そのことが大切なので,次に新しい発展について, 話そう.