![]() を実係数をもつ

を実係数をもつ ![]() 次多項式

次多項式

以下, ![]() の零点

の零点 ![]() とは

とは ![]() となる実数

となる実数 ![]() のこととする.

のこととする.

![]() と

と ![]() に対してユークリッドの互除法を行う.

そのとき余りを次の定理のなかで述べられているように,通常の場合と符号を逆にとる.

に対してユークリッドの互除法を行う.

そのとき余りを次の定理のなかで述べられているように,通常の場合と符号を逆にとる.

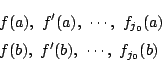

![]() の零点でない実数

の零点でない実数 ![]() に対して,数の列

に対して,数の列

![]() は

は ![]() の零点でないとする.このとき区間

の零点でないとする.このとき区間 ![]() 内の

相異なる零点の個数(したがって重根も1つと数える)は

内の

相異なる零点の個数(したがって重根も1つと数える)は

南海

ユークリッドの互除法により,

![]() は

は![]() と

と ![]() の最大公約数である.

これが互いに素,つまり

の最大公約数である.

これが互いに素,つまり ![]() が重根をもたなければ,

が重根をもたなければ, ![]() は定数である.

は定数である.

耕一

この種の問題を考えるのに ![]() と

と ![]() は必要だとわかります.

しかしそのあと,順に

は必要だとわかります.

しかしそのあと,順に

![]() と作っていってそれを調べるのかな,と

思っていたのですが,互除法で次々に決めていくのですね.

と作っていってそれを調べるのかな,と

思っていたのですが,互除法で次々に決めていくのですね.

南海 スツルムの時代,いろんな試行錯誤があったのだろう. 当然,高次微分との関係も調べられたに違いない.

高次微分の列

高次微分は

![]() の3項の間の関係を

数式で表わしにくい.が,互除法ならはっきりしている.

さらに互除法で余りの符号を逆にとるなどということは,ほんとにいろんな工夫の後に,

スツルムにひらめいたのだ.こうして任意の区間内の実根の個数を確定するという問題を

スツルムが最初に解決した.

の3項の間の関係を

数式で表わしにくい.が,互除法ならはっきりしている.

さらに互除法で余りの符号を逆にとるなどということは,ほんとにいろんな工夫の後に,

スツルムにひらめいたのだ.こうして任意の区間内の実根の個数を確定するという問題を

スツルムが最初に解決した.

証明

![]() が重根をもたない場合.

が重根をもたない場合.

この場合, ![]() と

と ![]() は互いに素なので,

は互いに素なので, ![]() は0でない定数で,

隣りあう2項の零点に同じものはない.

は0でない定数で,

隣りあう2項の零点に同じものはない.

区間 ![]() で

で ![]() を固定し

を固定し ![]() を動かすことを考える.

を動かすことを考える.

区間内の実数![]() で

で![]() の零点ではないものをとる.

この

の零点ではないものをとる.

この![]() に対し,

に対し,![]() を零点にもつ

を零点にもつ![]() で,

で,![]() にあるものをとる.

にあるものをとる.

![]() を

を

![]() で区間

で区間 ![]() に

に

![]() 以外の

以外の![]() の零点が存在しないようにとる.

の零点が存在しないようにとる.

このとき

![]() である.

である.

このような![]() が存在しなければ,すべて符号が一定なので明らかである.

が存在しなければ,すべて符号が一定なので明らかである.

存在するときを考える.

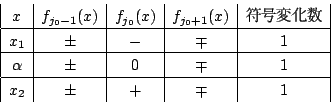

![]() の前後の

の前後の

![]() は

は ![]() を零点にはしないので

を零点にはしないので

![]() で同じ符号をとる.

で同じ符号をとる.

![]() は

は ![]() の前後で負から正に変わるとする.

の前後で負から正に変わるとする.

正から負に変わるときも同様である. したがって符号変化の回数は変わらない.

![]() を零点にもつ各

を零点にもつ各![]() についていえるので,

についていえるので,

![]() である.

である.

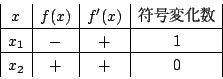

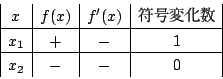

次に ![]() を

を ![]() の零点とし,同様の考察を行う.

の零点とし,同様の考察を行う.

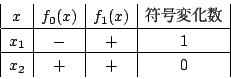

![]() の前後で

の前後で ![]() が負から正に変わるとすると

が負から正に変わるとすると ![]() なので

なので

![]() を零点にもつ,

を零点にもつ,![]() の範囲の

の範囲の![]() については,先の考察と同様に

については,先の考察と同様に![]() の

前後での符号変化の回数は変わらない.

の

前後での符号変化の回数は変わらない.

よってこの場合

![]() である.

である.

したがって ![]() は

は ![]() が

が ![]() から増加して

から増加して ![]() の零点を一つ超えるごとに1増加する.

の零点を一つ超えるごとに1増加する.

つまり ![]() は区間

は区間 ![]() における

における ![]() の零点の個数そのものである.

の零点の個数そのものである.

![]() が実数の重根

が実数の重根 ![]() をもつ場合.

をもつ場合.

![]() とおく.

とおく.

![]() から

から ![]() のすべてを

のすべてを

![]() で割る.

で割る.

それをあらためて

この新たな

![]() の

の![]() での符号は,

もとの

での符号は,

もとの

![]() の

の![]() での符号と,

での符号と,

![]() の正負に

よってすべて同符号かすべて異符号かのいずれかであるから,符号変化の回数は変わらない.

の正負に

よってすべて同符号かすべて異符号かのいずれかであるから,符号変化の回数は変わらない.

新たな

![]() は隣りあう2項の間に共通の零点をもたないので

は隣りあう2項の間に共通の零点をもたないので

![]() に対する

に対する![]() の零点

の零点![]() の前後で

の前後で ![]() の値が変わらないことは

同様である.

の値が変わらないことは

同様である.

![]() を

を ![]() の零点とする.

の零点とする.

![]() なら

なら

![]() の前後で

の前後で ![]() の値が1減ることも同様である.

の値が1減ることも同様である.

最後に ![]() の前後でも

の前後でも ![]() の値が1減ることを確認する.

の値が1減ることを確認する.

![]() で

で ![]() である.

である.

今 ![]() の前後で

の前後で ![]() とし,上と同様の考察をする.

とし,上と同様の考察をする.

したがってこの場合も

![]() である.

である.

よって重根をもつ場合も

![]() は

は ![]() が

が ![]() から増加して

から増加して ![]() の零点を一つ超えるごとに1増加する.

の零点を一つ超えるごとに1増加する.

つまり ![]() は区間

は区間 ![]() における

における ![]() の零点の個数そのものである.

ただし,重根も1つに数えている.

の零点の個数そのものである.

ただし,重根も1つに数えている.

以上で題意が示された.□

南海

ここで大切な注意がある.区間 ![]() での符号変化回数の差

での符号変化回数の差 ![]() を求めようとするとき,ある

を求めようとするとき,ある ![]() が区間

が区間 ![]() で符号が一定になったとする.

で符号が一定になったとする.

すると ![]() の間の

の間の![]() に対し,各

に対し,各![]() が途中で符号を変えても,

すでに見たようにその前後の

が途中で符号を変えても,

すでに見たようにその前後の ![]() と

と![]() で

で ![]() の値が変わらず,

したがって区間

の値が変わらず,

したがって区間 ![]() に属する任意の

に属する任意の ![]() に対し数列

に対し数列

したがって ![]() を求めようとすれば

を求めようとすれば

さて,![]() 次方程式

次方程式 ![]() がいくつ実数解をもつかを知りたければ,

まず先に見たように,根の限界を何らかの方法で見つけそれを

がいくつ実数解をもつかを知りたければ,

まず先に見たように,根の限界を何らかの方法で見つけそれを ![]() とする.

すべての実根は区間

とする.

すべての実根は区間 ![]() にあるので

にあるので  が実根の個数である.

が実根の個数である.

このようにスツルムの定理と根の限界の定理を組み合わせれば,すべての実根の 個数がわかる.

そこで最初の阪大の問題だが,スツルムの定理の簡単な応用になっていることは わかるだろうか.

耕一

![]() とすれば

とすれば

![]() .十分大きい

.十分大きい ![]() をとり

区間

をとり

区間 ![]() をとる.この区間で

をとる.この区間で![]() の符号は一定(つねに正)なので,

先の注意により

の符号は一定(つねに正)なので,

先の注意により ![]() と

と ![]() の符号変化のみを調べればよい.

の符号変化のみを調べればよい.

![]() なら

なら  .

. ![]() なら

なら  .

.

![]() のとき….

のとき….

南海

![]() のとき,つまり

のとき,つまり ![]() のときは,

任意の正の

のときは,

任意の正の ![]() に対して

に対して ![]() だから

だから  .ゆえにやはり正の解はない.

.ゆえにやはり正の解はない.

南海 区間の中に1つあることがわかれば,区間を中点で区切り調べれば,そのいずれにあるか わかる.同様にくり返せばいくらでも根の近似値を求めることができる.