耕介

有限群の場合は,総和を群の元の個数で割った平均![]() をつかうことで,

数学的帰納法がうまく使えました.

無限群では,加えたものを元の個数で割るということは出来ません.

をつかうことで,

数学的帰納法がうまく使えました.

無限群では,加えたものを元の個数で割るということは出来ません.

南海 しかし,総和に代わるものがあるだろう.

耕介 積分ですか.

南海

そうだ.全体にわたる積分が有限確定なら,

平均を考えることも不可能ではない.

そのことを話してみよう.

そこで,ここからは多項式環の係数は複素数![]() とする.

よって

とする.

よって![]() も成分は複素数値である.

も成分は複素数値である.

耕介

複素数![]() で

で![]() であるようなものによって

であるようなものによって

と表される行列の全体です.

しかしそうすると,

と表される行列の全体です.

しかしそうすると,![]() が作用するベクトル空間も

複素数成分ですか.

が作用するベクトル空間も

複素数成分ですか.

南海

そうだ.

![]() であるような空間を考える.

これを

であるような空間を考える.

これを![]() と書こう.

と書こう.

耕介 複素2次元ということは,実数から見れば4次元ですか.

南海

そうだ.そして,ベクトル

![]() の大きさを

の大きさを

耕介

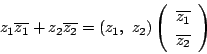

これって2つのベクトル

![]() と

と

![]() の内積です.

の内積です.

南海

普通これを「エルミート積」という.

内積の記号を使うと

![]() と書ける.

と書ける.

![]() の元であって,

の元であって,![]() のベクトルの大きさ,

つまりエルミート積を変えないものの集合を

のベクトルの大きさ,

つまりエルミート積を変えないものの集合を![]() と書く.

これは

と書く.

これは![]() の部分群でユニタリ群といわれる.

この群は有限群とは違うが,全体を積分した値が有限である.

それを考える.

そこでまず,

の部分群でユニタリ群といわれる.

この群は有限群とは違うが,全体を積分した値が有限である.

それを考える.

そこでまず,![]() の元はどんな形をしているか.

の元はどんな形をしているか.

耕介

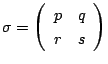

とします.また任意の

とします.また任意の

![]() をとります.

内積を1行2列,あるいは2行1列の行列の積と見れば

をとります.

内積を1行2列,あるいは2行1列の行列の積と見れば

これは,実成分で

![]() とおくと

とおくと

南海

4次元空間の中の3次元球面だ.

そこで,

耕介 そんな積分はわかりません.

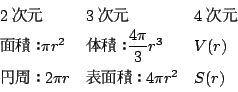

南海 では,円の面積と円周, 球の体積と表面積はどのような関係であったか.

耕介

南海

上段を![]() で微分すると下段になる.

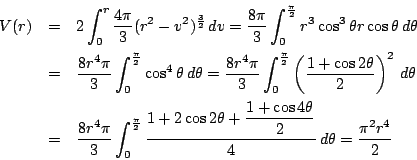

球の体積は円の面積から回転体の体積計算で求まる.

で微分すると下段になる.

球の体積は円の面積から回転体の体積計算で求まる.

耕介

3次元の体積を回転させて![]() を求め,それを微分すれば

を求め,それを微分すれば![]() になるのですね.

になるのですね.

![]() を固定すると

を固定すると

南海

とにかく有限群ではないが,![]() はその3次元球面としての総面積が

はその3次元球面としての総面積が

![]() であることがわかった.

であることがわかった.

南海

これで次の場合に不変式が有限個でかけることが示せる.

そのために![]() の不変式について

もうういちどふり返っておこう.

の不変式について

もうういちどふり返っておこう.

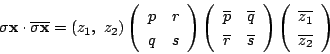

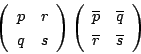

![]() の元

の元![]() に対して2の方法で

に対して2の方法で

![]() の

の![]() 次式が変換され,その結果

次式が変換され,その結果![]() 個の係数の間の変換が定まる.

今は,不変式の伝統に従い

個の係数の間の変換が定まる.

今は,不変式の伝統に従い

![]() を(5)において係数の変換定めている.

を(5)において係数の変換定めている.

この過程を通して![]() が

が

![]() 変数の整式に作用するのだった.

そこで

変数の整式に作用するのだった.

そこで![]() をこのような

をこのような![]() 変数の整式とし,

この作用による

変数の整式とし,

この作用による![]() の変換を

の変換を![]() と書こう.

と書こう.

今は,![]() の部分群

の部分群![]() の不変式を考えるのだ.

の不変式を考えるのだ.

耕介

有限群の場合に平均![]() をとった作用に関して,

ユニタリー群

をとった作用に関して,

ユニタリー群![]() の場合は,

形式的には

の場合は,

形式的には![]() の整式

の整式![]() に対して

に対して

南海

有限群のときは単なる和であったが,

この場合は積分なので,

![]() の元を

の元を

![]() にかけると,

これは球面

にかけると,

これは球面![]() をそれ自身に写す変換であるが,

この変換で

をそれ自身に写す変換であるが,

この変換で![]() が変わらないことをおさえなければならない.

ところが

が変わらないことをおさえなければならない.

ところが![]() はエルミート積を一定に保ち,

図形的には球面

はエルミート積を一定に保ち,

図形的には球面![]() の長さとなす角,したがってその面積要素を変えない.

この結果

の長さとなす角,したがってその面積要素を変えない.

この結果![]() は

は![]() の作用による不変式となる.

の作用による不変式となる.

![]() が

が![]() 不変なら

不変なら![]() も成り立つ.

も成り立つ.

耕介

まだ![]() 不変ではないですね.

不変ではないですね.

南海 そう.それはこれから考える.

今わかったことは,次のことだ.